الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

في قوله تبارك وتعالى: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} [الحـج:26]، يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: ذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه، وسلمه له، وأذن في بنائه، فيكون معنى: (بوأنا لإبراهيم) على هذا التفسير أي: أرشدناه، وهديناه إلى مكان البيت أو إلى موضع البيت، فهذا معناه.

ابن جرير -رحمه الله- عبر عن معنى (بوأنا) فقال: يعني وطأنا لإبراهيم مكان البيت، وقد تُكوّن هذه المعاني أو هذه العبارات معنىً واحداً متقارباً، هيأنا ووطأنا أي: هديناه إلى مكان البيت وأرشدناه إليه، فإذا هيأه له وأرشده إليه ووطأه له فهذا كله بمعنى متقارب.

وبعضهم يقول بأن اللام زائدة (بوأنا لإبراهيم مكان البيت) وهو قول الفراء، وإذا قلت: زائدة -يعني إعراباً- وحذفتها يكون و(إذ بوأنا إبراهيم مكان البيت) أي: أنزلنا إبراهيم مكان البيت، وإنزاله مكان البيت يعني إنزاله في مكة عند الحرم في المحل المعروف، حيث وضع أهله هناك، لكن الأصل عدم الزيادة، وإلا فإن أصل التبوّء هو النزول والسكنى، مثل: "فليتبوأ مقعده من النار"[1] أي: فليأخذ مقعده، أو فليسكن ولينزل وهكذا، يقال: (باءوا بغضب من الله) ويقال: المباءة: المكان الذي ينزل فيه الإنسان ويرجع إليه بعدما يتفرق بأشغاله وحاجاته وشئونه يرجع إليه، وعلى كل حال بعضهم يعبر عن هذا بعبارات مقاربة.

الشنقيطي -رحمه الله- يقول: هيأناه له وعرفناه إياه ليبنيه بأمرنا، لكن تفسير الفراء فسره بما هو أقرب في معنى هذه اللفظة لفظة (بوأنا) لأن هذه اللفظة تدل على النزول والسكنى، الحلول بالمكان تدل عليه (بوأنا) لكن دخول اللام (بوأنا لإبراهيم) هو الذي حمل أكثر أهل العلم على تفسيره بمعانٍ كهيأنا أو وطأنا أو أرشدنا أو نحو ذلك.

وعلى كل حال، الله تبارك وتعالى دل إبراهيم على هذا المحل، وأرشده إليه، وهيأه له، فنزل به عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل، وعرفه مكان البيت فبناه، فهذه بمجموعها داخلة في معنى (بوأنا).

وقوله: {أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا}، بعضهم يقول بأن (أن) هذه مفسرة لما قبلها، وهو الفعل الذي هو (بوأنا)، فيكون قوله: {أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا} تفسيراً لها، لكن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول قالوا: إن (بوأنا) مضمن معنى فعل آخر يصلح أن يفسر بما بعده، فتكون (أن) مفسرة {أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا}، قالوا: مضمن معنى فعل (تَعبَّدنا): أي تعبدنا إبراهيم أن لا تشرك بي شيئاً. لكن أيضاً هذا لا يخلو من إشكال؛ لأنه قال: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} هل يقال: تعبدنا إبراهيم مكان البيت؟ فهم راعوا (أن) دون ما قبلها، فقالوا بالتضمين.

وبعضهم يقول: إن (أن) هنا مصدرية، وإذا قيل: إنها مصدرية يكون المعنى هكذا: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي) وبعضهم يقول: (أن) زائدة، ويرجع إلى المعنى السابق (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك) فيكون فيه مقدر محذوف، يعني قلنا له: لا تشرك، وهذا له نظائر، فيُحذف القول، كما سبق في بعض الآيات: {وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} [الحـج:22] يعني: قيل لهم: ذوقوا، وهكذا.

وبعضهم يقول: إن المعنى: (وأوحينا إلى إبراهيم ألا تعبد غيري) وفيه مقدر محذوف، يعني (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأوحينا إليه لا تشرك بي شيئاً) ويدل على المحذوف: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [البقرة:125] فهنا محذوف (وعهدنا إلى) نقول: (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) وعهدنا إليه ألا تشرك بي شيئاً، وهذا له وجه، الحذف لا شك أنه موجود في القرآن اختصاراً لكلام العرب، وهذا لا شك أنه من مقتضيات البلاغة، وهو حذفُ ما يُفهم من الخطاب، وانظر مثلاً في قوله تبارك وتعالى: {وَالَّذِينَ تَبَوَّؤوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ} [الحشر:9] فقوله: {تَبَوَّؤوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ} هل الإيمان يُسكن؟ لا، الإيمان ما يسكن، فيكون فيه مقدر: والذين تبوؤوا الدار، واعتقدوا الإيمان، أو تبوؤوا الدار ولزموا الإيمان، فهنا {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا} يعني: وأمرنا أن لا تشرك بي شيئاً، وأوحينا إليه أن لا تشرك بي شيئاً، وعهدنا إليه، كما تدل عليه الآية الأخرى، وهذا الأخير هو الذي اختاره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله.

أما الكلام على هذه المسألة وهو أن الآية قد تدل على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أول من بنى البيت، فإن الآية تحتمل ذلك، لكنها ليست بنص قاطع فيه؛ لأن من يقول بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليس أول من بنى البيت، وأنه بُني من قبل، إذن كيف أخبر الله عز وجل أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الذي بناه؟! فالذين يقولون: بني من قبل يقولون: طُمر أثناء الطوفان، والله عز وجل أرشده إلى مكانه، فأقامه إبراهيم على الأسس والقواعد الأصلية.

وبعضهم يقول: الذي بناه آدم صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول: بنته الملائكة، لكن ليس عندنا دليل صحيح يدل على هذا، والحديث الذي أورده الحافظ ابن كثير وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سأل: أي مسجد وضع أولاً؟ قال: "المسجد الحرام"، قلت: ثم أي؟ قال: "بيت المقدس"، قال: كم بينهما؟ قال: "أربعون سنة"، فهذا يدل على أن الأولية مطلقة، يعني في بناء إبراهيم صلى الله عليه وسلم {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ} [آل عمران:96]، فأبو ذر يسأل عن أول بيت، فقال له: المسجد الحرام، لو بقينا مع هذه فقط فهو محتمل أنه بنته الملائكة، بناه آدم صلى الله عليه وسلم مثلاً، لكن حينما يرد السؤال الآخر وهو: كم بينهما؟ فيقول: "أربعون سنة"[2] فهذا يدل على أنه لم يبنه آدم، ولم تبنه الملائكة قبل ذلك، فهذا دليل واضح على أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يكن قبله.

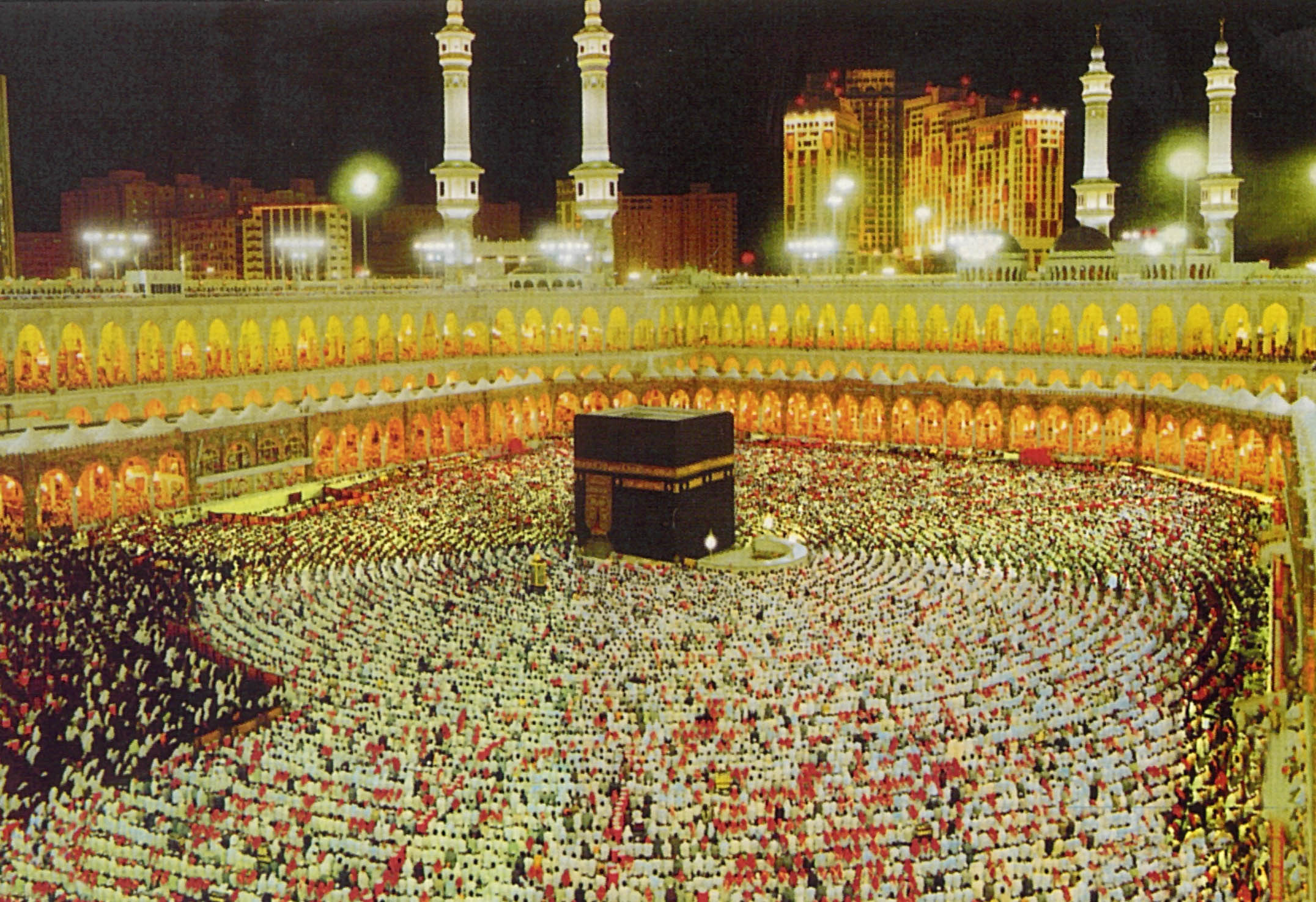

وأما المرويات الإسرائيلية في معنى: (وبوأنا) فبعضهم يقول: جاءت ريح فأخرجت القواعد، على القول بأنه كان قبله، وبعضهم يقول: جاءت سحابة، فأمر بأن يقدر على مقدارها، كل هذا لا دليل عليه، كل هذا من الإسرائيليات، الله عز وجل أرشده إلى المكان الذي يبني فيه بيته، فأسسه وبناه، ووضع قواعده، فإبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع القواعد، كما قال الله عز وجل: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ} [البقرة:127]، ولا زالت قواعد إبراهيم موجودة إلى اليوم، والذين كشفوا عنها وشاهدوها ذكروا هذا، والتوسعة والأعمال الأخيرة التي حصلت قبل سنوات كشفت عن القواعد والنظر فيها وقوتها وثباتها فوجدوها على حالها لم تتغير.

وفي عهد ابن الزبير لما احترق البيت، وضُرب بالمنجنيق في أيام الحجاج لما حاصره، بناه ابن الزبير، وهدمه تماماً وحفر حتى وجد القواعد كالأسنمة، فأشهد الناس، وبناه على قواعد إبراهيم.

على كل حال فالذين يقولون بأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما جاء ووضع أهله هناك قال: {رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ} [إبراهيم:37]، فالبيت كان قبله، وهذا قبل البناء؛ لأن البناء حصل بعدُ، ويحتجون أيضاً ببعض الأدلة التي يمكن أن يستخرج ذلك منها كالآية نفسها: {وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ}، فـ(ال) في قوله: (البيت) عهدية، في بيت معهود، لكن هذا ليس بقاطع، لأن الله أوحى إليه أنه سيكون هنا بيت، كما جاء في الحديث: لما جبريل قال لأمه هاجر أخبِرْها بذلك، وأن هذا الغلام سيبنيه، فهذا بوحي الله -عز وجل- فـ(عند بيتك المحرم) يعني الذي سيُبنى، المكان الذي اخترتَه لبيتك، وإن لم يوجد بعد.

وهكذا هنا في قوله: {مَكَانَ الْبَيْتِ} مكان البيت المعهود في أذهانكم الذي تعرفونه، تحجون إليه فدخول (ال) هنا لا إشكال فيه، وقد يُستنبط منه بعض اللطائف في مثل قوله: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ} [البقرة:126]، وقوله: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} [إبراهيم:35] فجاءت (البلد) في الأول نكرة، وفي الثانية معرفة، ومن اللطائف التي تستنبط ما يقوله بعضهم: إن لفظ "بلداً" كان قبل وجوده، حينما جاءوا وإذا الأرض قفر ليس فيها شيء، فقال: اجعله بلداً آمناً، فلما وُجد دعا مرة أخرى: (اجعل هذا البلد)، مثل: {وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} [الفتح:2] مع قوله: {اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ} [الفاتحة:6]، يهديه صراطاً قبل أن يعرِّفه به، قال: {وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} [الفتح:2]، فلما عرَّفه به وعرَفه دعا فقال: {اهدِنَا الصِّرَاطَ} [الفاتحة:6] يعني الذي عرَّفتنا به، يعني في مثل هذه المواضع يمكن أن تستخرج بعض هذه اللطائف، لكن هنا مكان البيت لا يلزم، والله تعالى أعلم.

{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ}، قال قتادة ومجاهد: من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود. وعلى كل حال، فالتطهير للبيت ليس من الشرك فقط، بل يطلب تطهيره من كل دنس حسياً ومعنوياً، فيطهر من الشرك، ومن الآثام ومن الإلحاد فيه، ويطهر من القذر والنجاسات والأذى، كل هذا داخل فيه، وعلى رأس ذلك الشرك.

{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ} [الحـج:26]، هل هذا يختص بمكان الصلاة -أي المسجد-؟ أو الحرم بكامله؟ ذكْرُ الطائفين والعاكفين يدل على المسجد، لكن الأدلة الأخرى تدل على دخول الحرم كله، والله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة:28]، والمقصود الحرم كله، فدل ذلك على أنه يمكن أن يُفهم من مجموع هذه الأدلة أن ذلك يشمل الحرم كله، وإذا كان ذلك فيصدق بصورة أولية على المسجد، مسجد الكعبة.

وابن القيم -رحمه الله- عمم المعنى، فقال: "يدخل فيه منى ومزدلفة والحرم كله" فيرى أن هذا هو المراد بقوله تبارك وتعالى: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ}، أن هذا كله في الحرم، فتدخل فيه المشاعر، والله تعالى أعلم.

وقوله: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ}، بالنسبة للقائمين: يعني في الصلاة (والركع السجود) أيضاً هم المصلون، وذكر هنا الطواف والصلاة لأنهما أبرز العبادات التي يُتعبد لله عز وجل بها في الحرم.

وقوله: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} [الحـج:27] أي: نادِ في الناس بالحج، داعياً لهم إلى الحج لهذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذُكر أنه قال: يا رب وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادِ وعلينا البلاغ، فقام على مقامِه وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه -من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة- لبيك اللهم لبيك، وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم، أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. وكثير من المفسرين وأصحاب السير يرددون هذه الحكاية، ولكن لا أعلم أنها تثبت بإسناد صحيح، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- (1/ 33- 107) ومسلم في باب في التحذير من الكذب على رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم- (1/ 10- 2) (2).

[2] - أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب قوله: {ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض} () ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، (1/ 370 - 1) (520).